Contenidos del artículo

ToggleHoracio Quiroga: El autor y su obra

Introducción

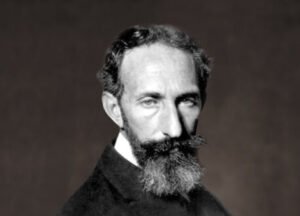

Horacio Silvestre Quiroga Forteza (1878-1937) representa una figura cumbre en la literatura hispanoamericana del siglo XX, cuya obra narrativa revolucionó el género del cuento en lengua española. Maestro indiscutible del relato breve, Quiroga consolidó una escritura de extraordinaria intensidad expresiva que exploró los aspectos más sombríos de la condición humana en su enfrentamiento con la naturaleza implacable. Su producción literaria, caracterizada por la precisión técnica, la economía verbal y la eficacia narrativa, lo posiciona como el gran renovador del cuento hispanoamericano, estableciendo un puente fundamental entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias literarias.

Primeros años y formación intelectual

Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en la ciudad de Salto, Uruguay, en el seno de una familia de clase media ilustrada. Su padre, Prudencio Quiroga, era argentino y ejercía como vicecónsul de su país en Salto, mientras que su madre, Pastora Forteza, era uruguaya. La infancia de Quiroga quedó marcada por una tragedia fundacional: cuando apenas tenía dos meses de edad, fue testigo de la muerte accidental de su padre, quien se disparó involuntariamente mientras regresaba de una jornada de caza. Este episodio traumático, seguido años después por el suicidio de su padrastro a causa de una parálisis cerebral, imprimió en el joven Horacio una sensibilidad especial hacia la muerte y el sufrimiento que permearía toda su obra posterior.

Su formación educativa se desarrolló entre Salto y Montevideo, donde cursó estudios tanto técnicos en el Instituto Politécnico como generales en el Colegio Nacional. Desde muy temprana edad, Quiroga manifestó una personalidad inquieta y multifacética, mostrando interés no solo por la literatura, sino también por la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. Esta diversidad de intereses se reflejó en su participación activa en la Sociedad de Ciclismo de Salto, que él mismo fundó, y en sus viajes en bicicleta entre ciudades uruguayas.

La formación intelectual de Quiroga se nutrió de lecturas variadas que incluyeron desde los posrománticos y simbolistas hasta los modernistas. Entre 1894 y 1897 escribió sus primeros poemas, reunidos en un cuaderno que evidenciaba ya su temperamento artístico. Durante el carnaval de 1898, conoció a María Esther Jurkovski, quien inspiró dos de sus obras importantes: «Las sacrificadas» y «Una estación de amor». Su despertar literario se consolidó con la colaboración en publicaciones locales como «La Revista», «Gil Blas» y «La Reforma».

Carrera literaria y contexto histórico

La carrera literaria de Quiroga se desenvolvió en el marco de la «Generación del 900», un grupo de escritores uruguayos nacidos entre 1868 y 1886 que alcanzaron su momento de mayor reconocimiento alrededor del año 1900. Este movimiento literario, del cual formaron parte figuras como Julio Herrera y Reissig, Delmira Agustini, Carlos Reyles y Florencio Sánchez, se caracterizó por su adhesión al modernismo y su voluntad de renovación estética del lenguaje literario.

El contexto histórico de esta generación estuvo marcado por el ascenso de la clase media y el liberalismo político en Uruguay, especialmente durante el gobierno de José Batlle y Ordóñez. Esta época de modernización y bienestar económico propició un florecimiento cultural sin precedentes en el Río de la Plata. En este ambiente de efervescencia intelectual, Quiroga fundó en 1900, junto con otros jóvenes escritores, el «Consistorio del Gay Saber», un cenáculo modernista que se convirtió en laboratorio literario experimental.

Un episodio dramático marcó su trayectoria en 1902: mientras ayudaba a su amigo Federico Ferrando a limpiar un revólver para un duelo, el arma se disparó accidentalmente, causando la muerte de Ferrando. Este suceso, que lo sumió en una profunda desolación, lo llevó a abandonar Uruguay y establecerse en Buenos Aires, donde iniciaría su verdadera carrera literaria.

Su evolución profesional incluyó actividades como profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires y fotógrafo en una expedición a Misiones junto a Leopoldo Lugones en 1903. Este viaje a la provincia de Misiones resultó revelador para Quiroga, quien descubrió en la selva subtropical el escenario perfecto para sus futuras narraciones. La experiencia lo llevó a invertir su herencia paterna en la compra de campos algodoneros, iniciando una relación profunda y permanente con el ambiente selvático que se convertiría en el núcleo temático de su obra madura.

Análisis de obras principales

Cuentos de amor de locura y de muerte (1917)

Esta colección representa la culminación del primer período creativo de Quiroga y constituye su obra más emblemática. Publicada en 1917, reúne relatos que exploran los tres grandes temas existenciales que obsesionaban al autor. La obra evidencia la influencia determinante de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, pero con una voz narrativa completamente original que combina el horror psicológico con el realismo naturalista. Los cuentos de esta colección, como «A la deriva», «La gallina degollada» y «El almohadón de plumas», se caracterizan por su estructura dramática concentrada, sus finales sorprendentes y su capacidad para transformar situaciones cotidianas en experiencias de terror. La maestría técnica de Quiroga se manifiesta en la economía narrativa, la precisión del lenguaje y la creación de atmósferas opresivas que conducen inexorablemente hacia desenlaces fatales.

A la deriva (1912)

Este cuento, posteriormente incluido en «Cuentos de amor de locura y de muerte», representa una de las cumbres narrativas de Quiroga. La historia de Paulino, mordido por una serpiente venenosa y condenado a una muerte lenta mientras navega por el río Paraná, constituye una metáfora perfecta del enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza hostil. Quiroga estructura la narración en cinco escenas que describen minuciosamente el proceso de envenenamiento, demostrando su conocimiento profundo de la fauna misionera y su capacidad para convertir el realismo científico en experiencia literaria intensa. El título mismo sugiere la condición universal del hombre frente a fuerzas superiores: cuando Paulino pierde el control de la canoa, el narrador anuncia que «deriva velozmente, girando a ratos sobre sí misma», simbolizando la deriva existencial del ser humano ante lo inevitable.

El almohadón de plumas (1917)

Esta obra maestra del terror psicológico narra la misteriosa enfermedad y muerte de Alicia, una joven recién casada que se consume lentamente en su hogar opresivo. Quiroga construye una narrativa de doble horror: el visible, representado por el parásito monstruoso que habita el almohadón, y el invisible, encarnado en la incomunicación matrimonial y la frialdad emocional de Jordán. La estructura del cuento sigue el modelo de efecto final heredado de Poe, reservando para el desenlace la revelación que transforma retrospectivamente toda la narración. La maestría de Quiroga radica en su capacidad para integrar lo fantástico en lo cotidiano, convirtiendo un objeto familiar en símbolo del horror doméstico y explorando temas como la soledad, la enfermedad y la fragilidad de la existencia humana.

Cuentos de la selva (1918)

Esta colección marca un cambio radical en la producción quiroguiana, dirigiéndose al público infantil sin renunciar a la profundidad temática. Los ocho relatos que componen la obra nacieron de las historias que Quiroga contaba a sus propios hijos durante su vida en Misiones. A diferencia de sus cuentos de terror, estos relatos presentan una visión más esperanzadora de la relación entre el hombre y la naturaleza, explorando temas como la amistad interespecie, la solidaridad y el respeto ecológico. En cuentos como «La tortuga gigante», «Las medias de los flamencos» y «La abeja haragana», Quiroga crea un universo donde los animales hablan y actúan según códigos morales humanos, pero manteniendo sus características naturales específicas. La obra representa un ejercicio de fantasía controlada donde el autor demuestra su capacidad para adaptar su técnica narrativa a diferentes públicos sin perder su sello estilístico característico.

Estilo literario y aportaciones

El estilo literario de Horacio Quiroga se caracteriza por una evolución constante que lo alejó progresivamente de los excesos modernistas juveniles hacia una prosa de notable sobriedad y eficacia. Su escritura madura se rige por un doble principio de economía y eficacia, buscando la máxima expresividad con los mínimos recursos verbales. Esta búsqueda de la palabra justa y la intensidad expresiva se refleja en su famoso «Decálogo del perfecto cuentista», donde establece normas para la construcción del relato breve que incluyen la necesidad de crear un efecto único y mantener la tensión narrativa hasta el final.

La precisión técnica constituye el rasgo más destacado de su estilo maduro. Quiroga desarrolló una prosa despojada de adornos superfluos, enfocada en la acción y caracterizada por finales sorprendentes y memorables. Su capacidad para transmitir complejas emociones humanas y profundos mensajes filosóficos con una economía del lenguaje excepcional representa su mayor logro estilístico. Esta destreza se manifiesta especialmente en su habilidad para crear tensión y suspenso mediante el uso magistral del ambiente y la psicología de los personajes.

Sus innovaciones más importantes incluyen la integración orgánica del paisaje selvático como elemento narrativo activo, la exploración sistemática de estados límite de la conciencia y la experimentación con diferentes perspectivas narrativas. Quiroga fue pionero en la literatura de la selva, creando un universo narrativo donde la naturaleza no funciona como mero decorado, sino como fuerza dramática que determina el destino de los personajes. Su tratamiento del tiempo narrativo, especialmente en cuentos como «A la deriva», demuestra una comprensión sofisticada de las posibilidades del relato breve para comprimir la experiencia temporal y crear efectos de intensidad máxima.

Legado e influencia

El legado literario de Horacio Quiroga trasciende las fronteras temporales y geográficas, consolidándose como referencia fundamental de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Su influencia en escritores posteriores resulta incuestionable, especialmente en autores como Julio Cortázar, Juan Rulfo, Mariana Enriquez y Samanta Schweblin, quienes han reconocido la importancia de su técnica narrativa y su exploración de lo fantástico cotidiano. La modernidad de su enfoque se evidencia en su capacidad para anticipar temas y técnicas que serían desarrollados posteriormente por la literatura latinoamericana, como el realismo mágico y la literatura de horror psicológico.

Su aporte al desarrollo del cuento como género literario autónomo representa quizás su contribución más duradera. Quiroga demostró que el relato breve podía alcanzar la misma profundidad y complejidad que formas narrativas más extensas, estableciendo estándares técnicos que continúan siendo referencia para escritores contemporáneos. Su Decálogo del perfecto cuentista sigue siendo estudiado en talleres de escritura creativa como guía fundamental para la construcción del relato breve.

La vigencia contemporánea de su obra se manifiesta en la continua reedición y estudio de sus textos, así como en su presencia constante en antologías y programas educativos. Sus Cuentos de la selva permanecen como clásico indiscutible de la literatura infantil latinoamericana, mientras que sus relatos de terror continúan impactando a nuevas generaciones de lectores. La visión ecológica presente en su obra, especialmente su preocupación por la relación entre el hombre y la naturaleza, ha adquirido particular relevancia en el contexto de las actuales preocupaciones ambientales. Su capacidad para universalizar experiencias particulares y su exploración de los aspectos más oscuros de la condición humana garantizan la permanencia de su legado en el canon literario hispanoamericano.

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.

Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas