Contenidos del artículo

ToggleAnálisis de Su único hijo de Leopoldo Alas «Clarín»

Importancia en la Trayectoria del Autor

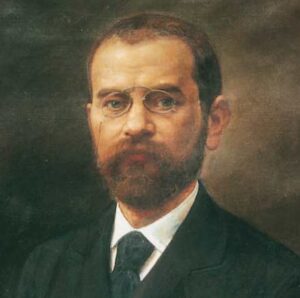

Su único hijo (1891) pertenece a la etapa de madurez de Leopoldo Alas «Clarín», siendo su segunda y última novela publicada, tras la inmensa repercusión de La Regenta. Escrita en un momento en que el autor ya había consolidado su prestigio como crítico y narrador, esta obra demuestra la evolución de su pensamiento y su técnica narrativa. Clarín, influido por el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, se mantuvo fiel a los principios del realismo y el naturalismo, aunque en Su único hijo el análisis psicológico y la introspección de los personajes adquieren una relevancia aún mayor que en su obra anterior.

El contexto histórico de Su único hijo es la España de finales del siglo XIX, marcada por la Restauración borbónica, el caciquismo, el declive de la nobleza rural y el ascenso de una burguesía urbana y provinciana, muchas veces superficial y desarraigada. La novela refleja una sociedad en transición, donde los valores tradicionales entran en crisis y los personajes buscan, sin éxito, un sentido a su existencia. Clarín, fiel a su estilo, utiliza la ironía y la crítica social para diseccionar las contradicciones de una época en la que la hipocresía y el vacío moral conviven con la búsqueda de ideales imposibles.

Aunque Su único hijo no alcanzó la fama de La Regenta, es considerada una pieza clave en la bibliografía de Clarín por su profundidad psicológica y su innovación estilística. El autor abandona la grandilocuencia descriptiva y se centra en el análisis de la intimidad de los personajes, especialmente de Bonifacio Reyes, cuya debilidad y frustración lo convierten en uno de los antihéroes más logrados de la literatura española del siglo XIX. La novela destaca también por su estructura ambiciosa, que alterna la narración lineal con saltos temporales y reflexiones introspectivas, y por el uso del estilo indirecto libre y el monólogo interior, técnicas que anticipan la narrativa moderna.

Resumen General

La novela se desarrolla en una ciudad de provincias, donde la familia Valcárcel vive una existencia monótona y rutinaria. La llegada de una compañía de ópera altera temporalmente la vida del matrimonio protagonista: Bonifacio Reyes, un hombre soñador, sentimental y aficionado a la música, se relaciona con una de las sopranos, mientras que su esposa, Emma Valcárcel, mujer orgullosa y dominante, se interesa por un barítono. Ambos personajes buscan en el arte y en la pasión una evasión de la insatisfacción que les produce su matrimonio y su entorno social.

Bonifacio, huérfano de padre y criado en la pobreza, ha sido arrastrado por Emma a un matrimonio de conveniencia, tras una fuga juvenil y un breve internamiento de ella en un convento. Emma, hija única y heredera de un abogado influyente, ejerce un férreo control sobre su marido y sobre los numerosos parientes que pululan en torno a la familia. La vida de Bonifacio transcurre entre la sumisión a su esposa, la nostalgia de su pasado y la búsqueda de un sentido a su existencia, que cree encontrar en la música y, más tarde, en la relación con la soprano de la compañía de ópera.

El conflicto central de la novela gira en torno a la frustración vital y la incomunicación entre los cónyuges. Bonifacio, desengañado por su amante y traicionado por su mujer, sufre una profunda evolución moral y, tras rechazar la insinuación de que él no es el padre del hijo que da a luz Emma, encuentra en la paternidad su más íntima aspiración. La novela explora temas como la esterilidad existencial, la búsqueda de identidad, la hipocresía social y la necesidad de trascendencia a través del amor y el arte.

Análisis de fragmentos clave de la novela Su único hijo

Fragmento 1: La caracterización inicial de Bonifacio Reyes y su entorno familiar

El primer fragmento seleccionado corresponde al inicio de la novela, donde el narrador presenta a Bonifacio Reyes y su entorno familiar, especialmente su relación con Emma Valcárcel. Este pasaje es fundamental para situar al lector en el contexto social y psicológico de la obra, mostrando la procedencia de Bonifacio, su carácter y la dinámica familiar que lo rodea. La narración se detiene en los detalles físicos y morales de Bonifacio, así como en la influencia que ejerce sobre él Emma, quien, tras una serie de circunstancias, termina por imponerle un matrimonio que no satisface plenamente las expectativas de ninguno de los dos.

El fragmento cumple una doble función: por un lado, introduce al protagonista y su mundo, y por otro, establece las bases del conflicto principal de la novela, que es la insatisfacción vital y la búsqueda de sentido de Bonifacio. El estilo narrativo es minucioso y descriptivo, con un uso hábil del detalle para retratar tanto a los personajes como a la atmósfera provinciana que los envuelve. La técnica del narrador omnisciente permite un acceso privilegiado a la psicología de los personajes, anticipando la profundidad psicológica que caracterizará la novela.

La relevancia del fragmento radica en su capacidad para mostrar la complejidad de las relaciones familiares y sociales en la España decimonónica, así como la crítica implícita a los matrimonios de conveniencia y la opresión de los individuos dentro de estructuras sociales rígidas. El pasaje también destaca la importancia de la música y la sensibilidad artística como elementos de escape y búsqueda de identidad para Bonifacio.

Emma Valcárcel fue una hija única mimada. A los quince años se enamoró del escribiente de her padre, abogado. El escribiente, llamado Bonifacio Reyes, pertenecía a una honrada familia, distinguida un siglo atrás, pero, hacía dos o tres generaciones, pobre y desgraciada. Bonifacio era un hombre pacífico, suave, moroso, muy sentimental, muy tierno de corazón, maniático de la música y de las historias maravillosas, buen parroquiano del gabinete de lectura de alquiler que había en el pueblo. Era guapo a lo romántico, de estatura regular, rostro ovalado pálido, de hermosa cabellera castaña, fina y con bucles, pie pequeño, buena pierna, esbelto, delgado, y vestía bien, sin afectación, su ropa humilde, no del todo mal cortada. No servía para ninguna clase de trabajo serio y constante; tenía preciosa letra, muy delicada en los perfiles, pero tardaba mucho en llenar una hoja de papel, y su ortografía era extremadamente caprichosa y fantástica; es decir, no era ortografía. Escribía con mayúscula las palabras a que él daba mucha importancia, como eran: amor, caridad, dulzura, perdón, época, otoño, erudito, suave, música, novia, apetito y otras varias. El mismo día en que al padre de Emma, don Diego Valcárcel, de noble linaje y abogado famoso, se le ocurrió despedir al pobre Reyes, porque «en suma no sabía escribir y le ponía en ridículo ante el Juzgado y la Audiencia», se le ocurrió a la niña escapar de casa con su novio. En vano Bonifacio, que se había dejado querer, no quiso dejarse robar; Emma le arrastró a la fuerza, a la fuerza del amor, y la Guardia civil, que empezaba a ser benemérita, sorprendió a los fugitivos en su primera etapa. Emma fue encerrada en un convento y el escribiente desapareció del pueblo, que era una melancólica y aburrida capital de tercer orden, sin que se supiera de él en mucho tiempo.

Emma estuvo en su cárcel religiosa algunos años, y volvió al mundo, como si nada hubiera pasado, a la muerte de su padre; rica, arrogante, en poder de un curador, su tío, que era como un mayordomo. Segura ella de su pureza material, todo el empeño de su orgullo era mostrarse inmaculada y obligar a tener fe en su inocencia al mundo entero. Quería casarse o morir; casarse para demostrar la pureza de su honor. Pero los pretendientes aceptables no parecían. La de Valcárcel seguía enamorada, con la imaginación, de su escribiente de los quince años; pero no procuró averiguar su paradero, ni aunque hubiese venido le hubiera entregado su mano, porque esto sería dar la razón a la maledicencia. Quería antes otro marido. Sí, Emma pensaba así, sin darse cuenta de lo que hacía: «Antes otro marido». El después que vagamente esperaba y que entreveía, no era el adulterio, era… tal vez la muerte del primer esposo, una segunda boda a que se creía con derecho. El primer marido pareció a los dos años de vivir libre Emma. Fue un americano nada joven, tosco, enfermizo, taciturno, beato. Se casó con Emma por egoísmo, por tener unas blandas manos que le cuidasen en sus achaques. Emma fue una enfermera excelente; se figuraba a sí misma convertida en una monja de la Caridad. El marido duró un año. Al siguiente, la de Valcárcel dejó el luto, y su tío, el curador-mayordomo, y a multitud de primos, todos Valcárcel, enamorados los más en secreto de Emma, tuvieron por ocupación, en virtud de un ukase de la tirana de la familia, buscar por mar y tierra al fugitivo, al pobre Bonifacio Reyes. Pareció en Méjico, en Puebla. Había ido a buscar fortuna; no la había encontrado. Vivía de administrar mal un periódico, que llamaba chapucero y guanajo a todo el mundo. Vivía triste y pobre, pero callado, tranquilo, resignado con su suerte, mejor, sin pensar en ella. Por un corresponsal de un comerciante amigo de los Valcárcel, se pusieron estos en comunicación con Bonifacio. ¿Cómo traerle? ¿De qué modo decente se podía abordar la cuestión? Se le ofreció un destino en un pueblo de la provincia, a three leguas de la capital, un destino humilde, pero mejor que la administración del periódico mejicano. Bonifacio aceptó, se volvió a su tierra; quiso saber a quién debía tal favor y se le condujo a presencia de un primo de Emma, rival algún día de Reyes. A la semana siguiente Emma y Bonifacio se vieron, y a los tres meses se casaron. A los ocho días la de Valcárcel comprendió que no era aquel el Bonifacio que ella había soñado. Era, aunque muy pacífico, más molesto que el curador-mayordomo, y menos poético que el primo Sebastián, que la había amado sin esperanza desde los veinte años hasta la mayor edad.

Fragmento 2: La relación de Bonifacio con la música y su mundo interior

Este fragmento profundiza en la psicología de Bonifacio Reyes a través de su relación con la música y la flauta, instrumento que encuentra entre los papeles de su suegro. La escena se desarrolla tras el matrimonio, cuando Bonifacio, insatisfecho y sin ocupaciones relevantes, busca refugio en la música como vía de escape y expresión de su mundo interior. El pasaje es relevante porque muestra la dualidad entre la apariencia exterior de Bonifacio y su vida interior, llena de sueños y sensibilidad.

El fragmento sirve para ilustrar el contraste entre la realidad prosaica de la vida de Bonifacio y su aspiración a una existencia más elevada y artística. El narrador utiliza descripciones minuciosas y metáforas visuales para retratar la actitud de Bonifacio al tocar la flauta, recurriendo a comparaciones con la mística y la santidad para subrayar la intensidad de su experiencia musical. Este recurso estilístico permite al lector comprender la importancia de la música como refugio emocional y espiritual para el protagonista.

La función del pasaje es doble: por un lado, refuerza la caracterización de Bonifacio como personaje sensible y soñador, and por otro, anticipa la tensión entre su necesidad de evasión y las exigencias de su entorno familiar. El fragmento también revela la técnica narrativa de Clarín, que combina la descripción externa con la introspección psicológica, permitiendo al lector acceder a la mente del protagonista y comprender sus motivaciones más profundas.

En cuanto su mujer dio por terminada la luna de miel, que fue bien pronto, como se encontrase él demasiado libre de ocupaciones, porque el tío mayordomo seguía corriendo con todo por expreso mandato de Emma, se dio a buscar un ser a quien amar, algo que le llenase la vida. Es de notar que Bonifacio, hombre sencillo en el lenguaje y en el trato, frío en apariencia, oscuro y prosaico en gestos, acciones y palabras, a pesar de su belleza plástica, por dentro, como él se decía, era un soñador, un soñador soñoliento, y hablándose a sí mismo, usaba un estilo elevado y sentimental de que ni él se daba cuenta. Buscando, pues, algo que le llenara la vida, encontró una flauta. Era una flauta de ébano con llaves de plata, que pareció entre los papeles de su suegro. El abogado del ilustre Colegio, a sus solas, era romántico también, aunque algo viejo, and tocaba la flauta con mucho sentimiento, pero jamás en público. Emma, después de pensarlo, no tuvo inconveniente en que la flauta de su padre pasara a manos de su marido. El cual, después de untarla bien con aceite, y dejarla, merced a ciertas composturas, como nueva, se consagró a la música, su afición favorita, en cuerpo y alma. Se reconoció aptitudes algo más que medianas, una regular embocadura y mucho sentimiento, sobre todo. El timbre dulzón, nasal podría decirse, monótono y manso del melancólico instrumento, que olía a aceite de almendras como la cabeza del músico, estaba en armonía con el carácter de Bonifacio; hasta la inclinación de cabeza a que le obligaba el tañer, inclinación que Reyes exageraba, contribuía a darle cierto parecido con un bienaventurado. Reyes, tocando la flauta, recordaba un santo músico de un pintor pre-rafaelista. Sobre el agujero negro, entre el bigote de seda de un castaño claro, se veía de vez en cuando la punta de la lengua, limpia y sana; los ojos, azules claros, grandes y dulces, buscaban, como los de un místico, lo más alto de su órbita; pero no por esto miraban al cielo, sino a la pared de enfrente, porque Reyes tenía la cabeza gacha como si fuera a embestir. Solía marcar el compás con la punta de un pie, azotando el suelo, and en los pasajes de mucha expresión, con suaves ondulaciones de todo el cuerpo, tomando por quicio la cintura. En los allegros se sacudía con fuerza y animación, extraña en hombre al parecer tan apático; los ojos, antes sin vida and atentos nada más a la música, como si fueran parte integrante de la flauta o dependiesen de ella por oculto resorte, cobraban ánimo, y tomaban calor y brillo, y mostraban apuros indecibles, como los de un animal inteligente que pide socorro. Bonifacio, en tales trances, parecía un náufrago ahogándose y que en vano busca una tabla de salvación; la tirantez de los músculos del rostro, el rojo que encendía las mejillas y aquel afán de la mirada, creía Reyes que expresarían la intensidad de sus impresiones, su grandísimo amor a la melodía; pero más parecían signos de una irremediable asfixia; hacían pensar en la apoplejía, en cualquier terrible crisis fisiológica, pero no en el hermoso corazón del melómano, sencillo como una paloma.

Fragmento 3: La llegada de la compañía de ópera y la transformación de Bonifacio

Este fragmento se sitúa en el momento en que llega al pueblo una compañía de ópera, lo que supone un punto de inflexión en la vida monótona de Bonifacio Reyes. La presencia de la tiple Serafina Gorgheggi y el tenor Mochi altera la rutina de la ciudad y despierta en Bonifacio una fascinación y una pasión que lo llevan a experimentar emociones intensas y contradictorias. La escena es significativa porque muestra el impacto de lo artístico y lo nuevo en la vida provinciana, así como la capacidad de la música y el arte para transformar la percepción y el comportamiento de los personajes.

El fragmento cumple una función narrativa clave al introducir el elemento catalizador que desencadena el conflicto central de la novela: la tension entre la realidad cotidiana y el deseo de evasión y trascendencia a través del arte y el amor. El narrador utiliza descripciones detalladas y comparaciones poéticas para retratar la impresión que causa la Gorgheggi en Bonifacio, destacando la fuerza de la atracción física y emocional. La técnica del monólogo interior permite al lector acceder a los pensamientos y emociones de Bonifacio, mostrando su complejidad psicológica y su lucha interna entre el deber y el deseo.

La relevancia del pasaje radica en su capacidad para ilustrar la atmósfera de la novela, marcada por la rutina y la insatisfacción, y la aparición de lo extraordinario en forma de arte y pasión. El fragmento también anticipa la evolución del personaje y el conflicto moral que se desarrollará a lo largo de la obra, mostrando la técnica narrativa de Clarín, que combina la observación social con el análisis psicológico.

Ocho días después estaban en el pueblo el tenor Mochi, famoso en todos los teatros de provincia del reino, y su protegida y discípula la Gorgheggi. Cantaron La Extranjera la primera noche, y aunque el diario más filarmónico de la capital «no se atrevió a emitir juicio por una sola audición», el público, menos circunspecto (verdad es también que con menos responsabilidad ante la historia del arte), se entusiasmó desde luego y juró en masa que «desde la Tiplona acá no se había oído prodigio por el estilo. La Gorgheggi era un ruiseñor; y además, ¡qué guapa, qué amable, qué atenta con el público, qué agradecida a los aplausos!». Sí que era guapa; era una inglesa traducida por su amigo Mochi al italiano, dulce y de movimientos suaves, de ojos claros y serenos, blanca y fuerte; tenía una frente de puras líneas, que lucía modestamente, con un peinado original, en que el cabello, de castaño claro y en ondas, servía de marco sencillo a aquella blancura pálida, en que, hasta de día, como pensaba Bonifacio, parecía haber reflejos de la luna. Bonifacio vio dos actos de La Extranjera la noche del estreno, y con un supremo esfuerzo de la voluntad se arrancó de las garras de la tentación y volvió al lado de su esposa, de su Emma, que, amarillenta y desencajada y toda la cabeza en greñas, daba gritos en su alcoba porque su esposo la abandonaba, acudiendo tarde, muy tarde, media hora después de la señalada, a darle unas friegas sin las cuales pensaba ella que se moría en pocos minutos. Llegó Reyes, dio las friegas con gran ahínco, en silencio, oyendo resignado los gritos, mezclados de improperios, de su mujer, y pensando en la frente y en la voz de la Gorgheggi y en el final de La Extranjera, que estarían entonces cantando.

Y se acostó Bonifacio, discurriendo: «¡Sí, es muy hermosa, pero lo mejor que tiene es la frente; no sé lo que dice a mi corazón aquella curva suave, aquella onda dulce!… Y la voz es una voz… maternal; canta con la coquetería que podría emplear una madre para dormir a su hijo en sus brazo: parece que nos arrulla a todos, que nos adormece… es… aunque parezca un disparate, una voz honrada, una voz de ama de su casa que canta muy bien: aquella pastosidad, como dice el relator, debe de ser la que a mí me parece timbre de bondad; así debieran cantar las mujeres hacendosas mientras cosen la ropa o cuidan a un convaleciente… ¡qué sé yo!, aquella voz me recuerda la de mi madre… que no cantaba nunca. ¡Qué disparates! Sí, disparates para dichos, pero no para pensados… En fin, ¿qué tengo yo que ver con ella? Nada. Probablemente Emma no me dejará volver al teatro…». Y se durmió pensando en la frente y en la voz de la Gorgheggi.

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.

Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas