Contenidos del artículo

ToggleLa lírica tradicional.

Definición y contexto general

La lírica tradicional castellana constituye una corriente poética popular que se desarrolló durante la Edad Media y el Renacimiento, caracterizada por ser anónima, de transmisión oral y vinculada a la vida cotidiana del pueblo. Esta manifestación literaria representa las primeras expresiones líricas en lengua romance que evolucionaron hacia el castellano, formando parte fundamental del patrimonio cultural hispánico.

Se trata de una poesía dinámica, concentrada y de gran densidad, que predomina el sintagma breve y utiliza un lenguaje sencillo, popular y de expresión directa. Esta lírica tradicional se manifiesta principalmente a través de composiciones breves destinadas al canto, que acompañaban las tareas cotidianas, las celebraciones y los momentos importantes de la vida comunitaria.

Características fundamentales

Características formales

La lírica tradicional castellana presenta rasgos formales muy específicos que la distinguen de la poesía culta. Emplea versos de arte menor (hexasílabos y octosílabos) con preferencia por la asonancia, aunque también utiliza rima consonante. Su estructura se caracteriza por la brevedad de los poemas y el uso frecuente de recurrencias, repeticiones y paralelismos que facilitan la memorización y transmisión oral.

Una característica fundamental es el predominio del tono confidencial, donde el hablante se dirige de tú a tú con las personas o elementos de la naturaleza. Abundan las exclamaciones, oraciones exhortativas, dubitativas, diminutivos y posesivos para incrementar la carga sentimental y afectiva. El léxico es repetitivo con palabras recurrentes como amigo, madre, alba, serrana.

Características temáticas

El tema central de la lírica tradicional es el amor, tratado desde una perspectiva femenina. Las composiciones suelen presentar a una muchacha que se lamenta por amor, dirigiéndose principalmente a su madre, hermana o elementos de la naturaleza como confidentes. Los temas más frecuentes incluyen la ausencia del amado, la despedida al alba, las penas de amor y quejas de las muchachas.

Aparecen también temas específicos como las canciones de la malcasada o malmaridada, que reflejan los usos matrimoniales de la época, las albas y alboradas que cantan el encuentro o despedida de los amantes al amanecer, y las mayas que celebran la llegada del mes de mayo. Los elementos de la naturaleza adquieren valor simbólico: las rosas, el jardín y los cabellos sueltos simbolizan la virginidad; peinarse, bañarse o mover el agua aluden a la entrega amorosa.

Las principales manifestaciones

Las jarchas (Siglos XI-XIV)

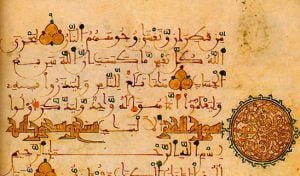

Las jarchas constituyen las primeras manifestaciones líricas en lengua romance y representan el punto de partida de la lírica tradicional hispánica. Son breves composiciones escritas en mozárabe (la lengua de los cristianos bajo dominio musulmán) que aparecían al final de las moaxajas, poemas cultos en árabe o hebreo.

Las jarchas más antiguas datan de mediados del siglo XI, y las más modernas de la primera mitad del XIV. Predominan las composiciones de cuatro versos de seis, siete u ocho sílabas, aunque también las hay de tres y dos versos, con rima generalmente consonante. Fueron escritas por poetas cultos árabes y judíos que tomaron como modelo la lírica románica tradicional.

Temáticamente, las jarchas presentan composiciones amorosas puestas en boca de una mujer que se lamenta por la ausencia del amado, al que llama con el apelativo árabe «habib» (amigo). La muchacha se dirige normalmente a su madre o hermanas como confidentes, expresando diversos estados emocionales: ausencia, deseo, alegría o inquietud por la llegada del amado.

Las cantigas de amigo (Siglos XII-XIV)

Las cantigas de amigo forman parte de la lírica galaico-portuguesa y se desarrollaron especialmente en Galicia durante los siglos XII al XIV. Estas composiciones son más amplias que las jarchas y métricamente más complejas, ya que llegaron hasta nosotros a través de las recreaciones que hicieron los trovadores de la época.

Su característica formal más distintiva es el uso del paralelismo de estrofas (repetición del contenido variando la rima) y del leixaprén o encadenamiento. El leixaprén, término medieval que significa «deja y toma», consiste en terminar una estrofa y comenzar la siguiente con las mismas palabras, creando un efecto de encadenamiento que facilita la participación colectiva en el canto.

Las cantigas de amigo incluyen diferentes variedades temáticas: las bailadas (expresan alegría de amar), las marinas o barcarolas (relacionadas con el mar), las cantigas de romería (vinculadas a peregrinaciones) y las albas (separación de amantes al amanecer). El trovador gallego Martín Codax es el único autor individual conocido, del cual se conservan cantigas con notación musical.

Los villancicos castellanos (Siglos XV-XVII)

Los villancicos representan la manifestación más desarrollada de la lírica tradicional castellana. Aunque no se conocen por escrito hasta el siglo XV, tuvieron una larga tradición oral anterior. Su descubrimiento en la Corte de los Reyes Católicos provocó una oleada neopopularista que se reflejó en los cancioneros del XV y principios del XVI.

Estructuralmente, el villancico consta de tres partes fundamentales: el estribillo inicial de 2, 3 o 4 versos que anuncia el tema; la mudanza o glosa constituida por una estrofa (frecuentemente una redondilla) que desarrolla el tema del estribillo; y la vuelta o enlace, un verso que conecta con el estribillo.

El villancico hunde sus raíces en la cantiga de estribillo galaico-portuguesa y está emparentado con el zéjel árabe. Durante su época de mayor popularidad se empleó tanto en temas devotos (especialmente navideños) como en temas amorosos con tintes pastoriles y bucólicos. Su esplendor se alcanzó durante los siglos XVI y XVII.

El romancero viejo (Siglos XIV-XVI)

Aunque el Romancero Viejo se considera principalmente poesía épico-narrativa, también incluye elementos líricos importantes. Los romances son composiciones de extensión variable formadas por versos octosílabos con rima asonante en los pares, manteniéndose generalmente la misma rima durante toda la composición.

Los romances viejos se compusieron entre finales del siglo XIV y mediados del XVI y se transmitían de manera oral. Existen dos teorías sobre su origen: la teoría tradicionalista (proceden de la fragmentación de cantares de gesta) y la teoría individualista (la forma métrica fue creada por un autor individual).

Temáticamente se distinguen romances épicos (batallas, hazañas) y romances líricos (sentimientos). Estructuralmente encontramos el romance-cuento (presenta historia completa) y el romance-escena (comienzo in medias res y final truncado). Se caracterizan por el predominio de narración y diálogo, la variedad de tiempos verbales y el uso de recursos como repeticiones, paralelismos y antítesis.

La lírica tradicional en el contexto cultural

Transmisión y conservación

La lírica tradicional se caracterizó por su transmisión oral durante siglos antes de ser fijada por escrito. Esta forma de transmisión provocó la existencia de múltiples variantes de una misma composición, enriqueciendo el patrimonio literario con versiones que reflejaban las variaciones regionales y temporales.

Los cancioneros del siglo XV fueron fundamentales para la conservación de estas manifestaciones. Destacan el Cancionero de Baena, Cancionero de Stúñiga, Cancionero General y Cancionero Musical de Palacio, que recogieron tanto poesía culta como muestras de lírica tradicional que merecieron figurar entre las composiciones cortesanas.

Influencia en la literatura culta

La lírica tradicional ejerció una profunda influencia en la poesía culta de los siglos posteriores. Autores como el Marqués de Santillana compusieron serranillas imitando el tono de la lírica tradicional. Durante el siglo XVI, Juan del Encina y Gil Vicente cultivaron el villancico, mientras que en el XVII Lope de Vega, Góngora y Quevedo renovaron grandemente el contenido del romancero.

La Generación del 27 recuperó esta tradición con obras como «Marinero en Tierra» de Alberti y la poesía de Federico García Lorca, demostrando la pervivencia de esta corriente estética. Algunos consideran que en las canciones regionales del folklore (jotas, cante jondo andaluz) pervive el alma de aquellas canciones medievales.

Simbolismo y elementos literarios

La lírica tradicional desarrolló un complejo sistema simbólico que pervivió en la literatura posterior. Los elementos naturales adquieren significados específicos: el alba representa tanto la esperanza como el momento de separación de los amantes; el agua, las flores y los jardines simbolizan la pureza y la entrega amorosa; la caza sirve para referirse a encuentros amorosos donde el enamorado es cazador y la enamorada una garza o cierva.

Los motivos temporales también poseen valor simbólico: la primavera (abril y mayo), San Juan, las celebraciones son ocasiones propicias para el amor. Las romerías, la fuente o el río representan lugares de encuentro, mientras que el vergel, la vega o la ribera simbolizan espacios de intimidad amorosa.

Legado y proyección

La lírica tradicional castellana constituye una corriente estética que se extiende desde el siglo XI hasta nuestros días, configurando una alternativa popular frente a la corriente culta establecida por Garcilaso de la Vega en el siglo XVI. Su influencia se manifiesta no solo en la literatura española sino en toda la lírica románica europea, estableciendo patrones temáticos y formales que perviven en la cultura popular contemporánea.

Esta tradición demuestra la capacidad de la poesía popular para expresar emociones universales desde una perspectiva accesible y directa, manteniendo una extraordinaria vigencia que trasciende las barreras temporales y sociales. Su estudio resulta fundamental para comprender tanto los orígenes de la literatura española como la evolución de los sentimientos y valores culturales en la sociedad hispánica.

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.

Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas